Jack ist ein Pirat. Kein junger mit Milchbart und Goldglanz in den Augen, sondern einer, der schon abgezockt hat und abgezogen wurde. Einer, der Kisten geöffnet hat, manche voll und manche leer. Dem die Sonne auf den Schädel und halbsteter Rum in den Adern brennt.

Einer, der die Weiten des Ozeans zu segeln weiß. Flauten, Stürme, Ebbe und Flut. Immer schneller am Rand der Wolken. Wind im Rücken, Sonne im Augenwinkel, ein Ziel vor Augen. Den Hafen von Port Royal.

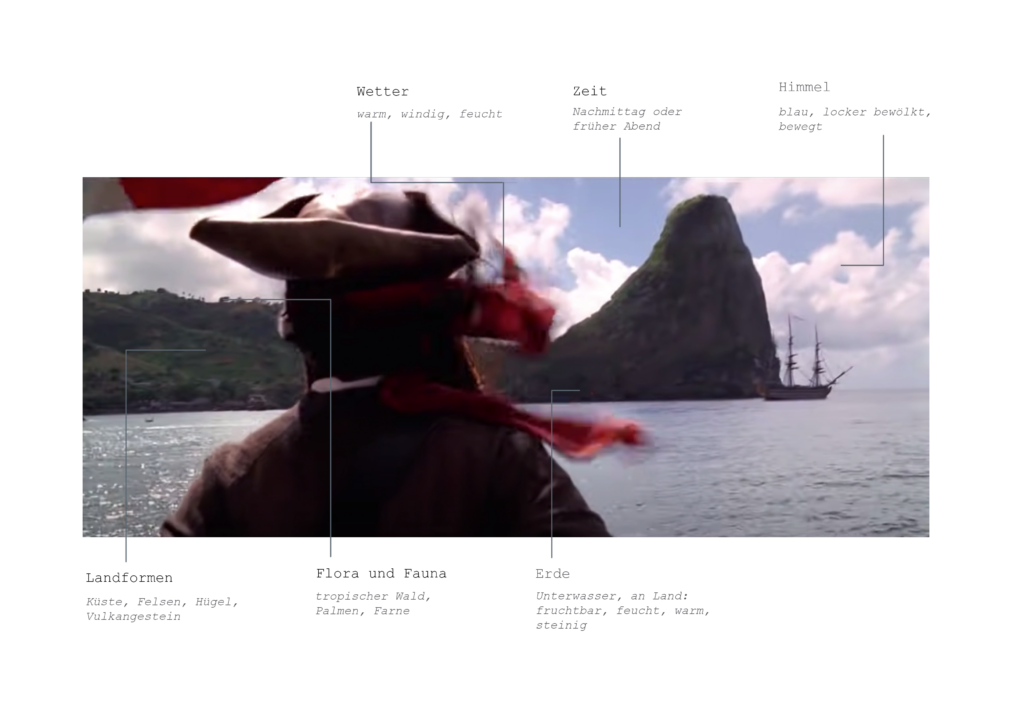

Aus welchen Elementen setzt sich die Landschaft zusammen?

Welche Wirkung entwickelt sie dadurch?

Am Ufer verengt sich die Weite der See, zu Riffen, Seen, Teichen, flacht ab, wird seicht. Das Geheimnis des Grunds wird gelüftet, man kann zwischen Fischen und umhertreibenden Eimern stehen. Hier ist der Sog der Tiefe weniger stark. Das Meer für die meisten ein Traum vor dem Fenster. Der Horizont eine Idee, kein Ziel. Wo auf See tagelang kein Land zu erblicken ist, die Gedanken frei bis an die Sonne segeln, ecken sie hier an Häusern, Masten, Karren, Kisten und Stegen an. Vom Galgen baumelt ein Strick, vom Dach krächzt eine Möwe. Als Pirat kommt man aus der absoluten Vogelfreiheit in eine Welt mit Regeln. Vorschrift statt Kodex. Enge, Zwenge, stickige Herberge. Jeder Schritt seltsam hart auf festen Boden. Schweiß im Nacken, Säbelklirren, jeder guckt jedem auf die Finger. Alles wird dicht, undurchsichtig, zusammengedrängt.

In welcher Beziehung steht die Landschaft zu dem Charakter, der sich in ihr bewegt?

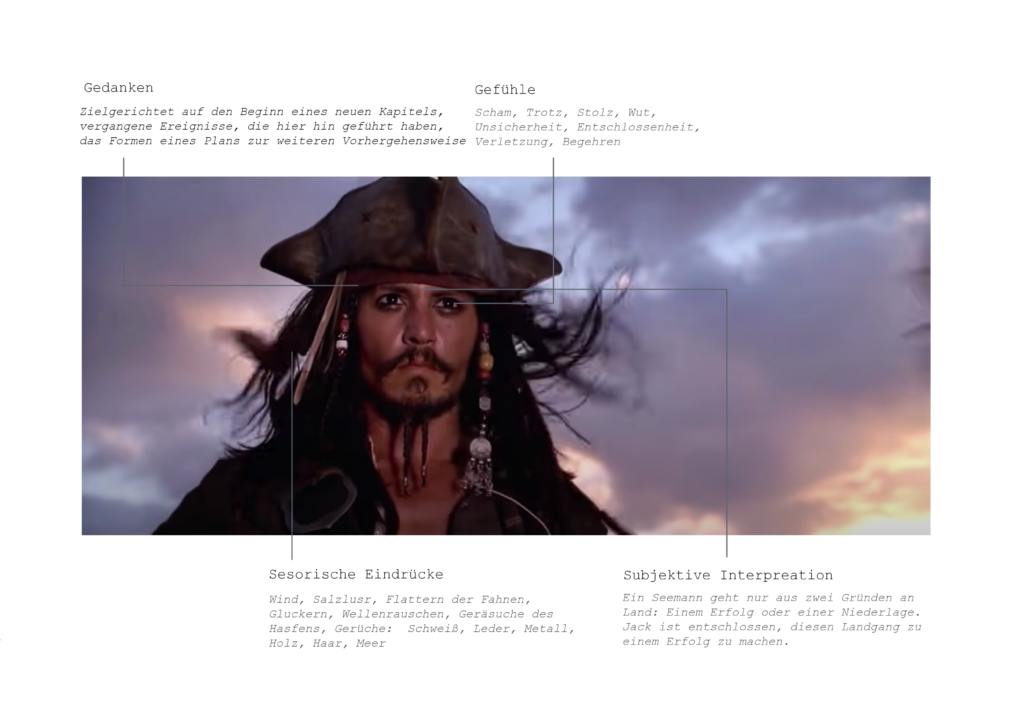

Ein Seemann geht nur aus zwei Gründen an Land. Einem Erfolg oder einer Niederlage. Ein Pirat braucht das Rauschen der See unter der Stiefelsohle, das sanfte Schaukeln, Knarzen und Gejohle. Er braucht den Horizont im Auge, Wind um ihn herum, Gischt auf den Wangen. Jack interessieren zwei Sachen: Meer und mehr. Er ist entschlossen, diesen Landgang zu einem Erfolg zu machen.

Inwiefern spiegelt die Landschaft die Gefühlswelt des Charakters wieder?

Das Leben eines Piraten, ist, wie das Meer, dem ständigen Wechsel von Ebbe und Flut ausgesetzt. Sturm und Flaute folgen dicht aufeinander. Gerade noch klimpern deine Taschen voll Gold, Rumkorken zwischen den Zähnen, zwei Arme um eine weiche Hüfte, im nächsten knirscht dein Leben auf eine Sandbank, Segel hängen schlaff und die letzte Münze rollt vom sinkenden Deck. Die Welle des Lebens zu reiten, ist das einzige Gebet das seine Lippen verlässt. Ein Schiff ist eine Insel, eine fahrende Enklave, ein Königreich zwischen den Masten. Auf See macht jeder seine eigenen Regeln. Tabula Rasa, die See spiegelt sich im Sonnenschein.

Welche psychologische Funktion hat die Szene innerhalb der Geschichte?

In diesem unsicheren Leben läuft alles Gefahr, heruntergezogen zu werden, vom Wind zersäbelt und dann für immer verschluckt. Die Gesetzte der See machen Jack zu einem Gesetzlosen an Land. Wer einmal Seeluft geschnuppert hat, die Hand am Steuerrad, die Segel gebläht, das heiße Herz voll Goldlust, dem kann ein Steg nicht imponieren. Das Land macht man sich, mehr schlecht als Recht zu Nutzen. Stolpert über Teppichkanten und Offiziere der East India Company. Schnipst Popel durch die Gegend, müht sich mit Altlasten ab. Büchsengedonner und Argwohn. List, Lüge und Intrige. Einsacken und aufschultern, absetzten und auf Grund laufen. Alles mit dem pochenden Wunsch wieder hinauszufahren. Mit einem Schiff, keinem Boot. Frei, der zu sein, der man ist. Ein Getriebener im ständigen Gebet. An Gold und seine einzige Geliebte: die See.

Die See

Der Ozean, das ist kein Teich mit sicherem Boden. Unter der Oberfläche liegt das Unbekannte. Verlorenes Gold, kostbare Juwelen, versunkene Schiffe. Die Skelette derjenigen, die vom Meer verschlungen wurden. Abgenagt von Haien und kleinen Fischen. Ganz am Grund, ein Walkadaver, aufgedunsen und zerfleddert. Davon zehren ganze Scharen. Wer übers Meer blickt, kann sich am Glitzern der Sonne erfreuen, Schaumkronen auf heran rollenden Wellen. Wind, der die Wassermassen umwühlt. Aber tiefer unten liegt ein Reich der Stille. Unberührt von jedem Menschen.

Wie in unserem Bewusstsein, können wir die ersten Schichten leicht erreichen. Auf dem Wasser tanzt das Licht, hier können wir die Witterung ablesen, wie Stimmungen auf unserem Gesicht. Mal braut sich ein Sturm zusammen, dann wieder wird es fleckig grau, blank und stumm oder amüsiert gekräuselt. Es wogt zuversichtlich und trägt unser Schiff auf lockeren Händen oder zerrt am Bug, wie ein wildgewordenes Ungeheuer. Es zieht sich zurück, ist kaum noch zu sehen und kaum wird der Mond wieder groß, rast es heran und umspült deine Sandburg.

Unterwasserbewusstein

Unter der Oberfläche kommt eine helle, lichtdurchflutete Schicht mit bunten Fischen, kleinen Schnappern, silbernen Forellen, hier ist alles lebendig, freundlich, bekannt. Man kann darin herumschnorcheln, sich an Korallenriffen und Clownsfischen erfreuen. Schön, schön.

Dann wird es kühler. Algen drängen sich zusammen dem Licht entgegen, stumm zieht ein Hai an dir vorbei. Ein Ball aus tanzenden Fischen zuckt im Gleichtakt und stobt dann auseinander, alles pulst rhythmisch. Du kannst das Blut in deinen Adern hören.

Weiter unten reichen die Strahlen der Sonne kaum noch. Es ist so dunkel, dass du deine Hand kaum sehen kannst, die vor dir wie ein fahler Fisch ins Leere greift. Hin und wieder leuchtet etwas in der Dunkelheit. Eine Qualle, eine Falle, ein zuckender Schweif. Du sinkst tiefer und tiefer. Der Druck lässt alle Gedanken zu einem schrillen Ton werden, der in deinen Ohren singt. Heiße Blasen steigen aus unsichtbaren Öffnungen, Würmer scharen sich um Vulkangestein, blubbernde Quellen, dann wieder Kälte.

Du weißt nicht, was dich erwartet, wenn du dem Grund entgegen sinkst. Eine Schatzkiste, halb verborgenen im Sand? Das Wrack der Santa Maria, samt Besatzung? Ein Geheimnis? Eine Drohung? Ein Monster aus der Tiefe? Oder nur Leere. Und Dunkelheit.

Das Meer ist keine Straße, auf der man geht. Die schmale Schicht, durch die dein Kiel gleitet, ist nur der Anfang einer eigenen Welt. Setzt du einen Fuß aufs Schiff, trennt dich wenig von der Tiefe. Traust du dich heraus zu segeln?

No Comments